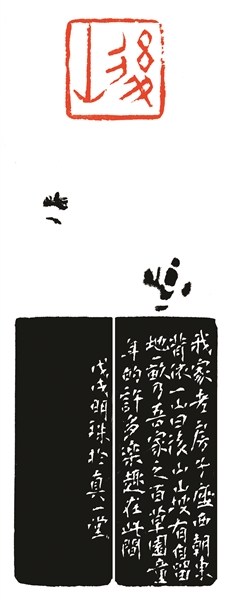

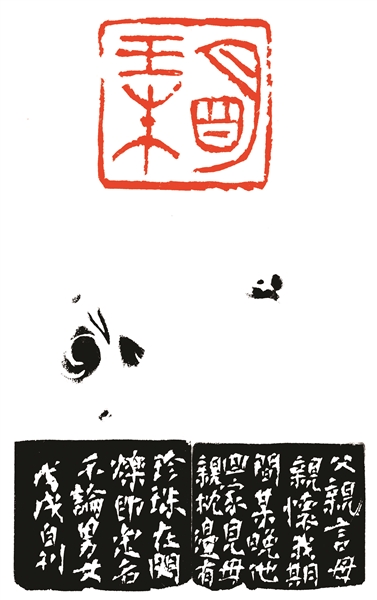

他的部分文字去年我在某个QQ群里读过,没想到这么快变成一册书,颇为惊讶。也许他早有打算,因为他在书中“前言”里讲得很清楚,他是把这些文字作为父亲逝去二十周年纪念之用,时间上的限制,促成他行动之迅速。

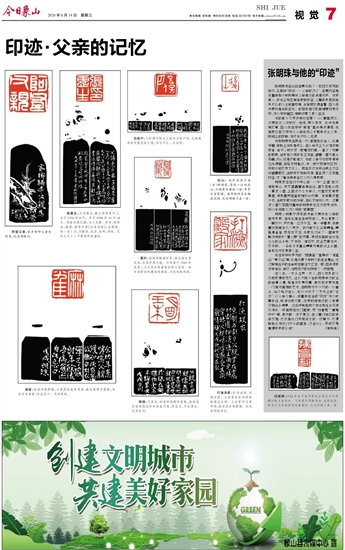

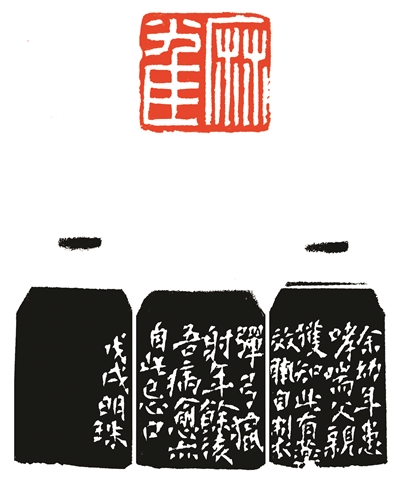

与张明珠先生同住一村,都是张氏后人,也属平辈,年龄上他则是兄长,但从学识上几乎难忘其项背。由于小时大家一起嘻笑打闹,一直少了刻意的敬畏,后来每次进到他工作室,望着一屋大部头书籍,内心还是不敢造次。他的父亲于我印象常年红光满面,性格爽朗豁达,与一般村民有所区别,平时谈吐极像文化人,而且见过他中山装上衣口袋插着钢笔,当时并不知晓底细,直至读了这书里内容,才了解他早年当过乡村代课教师。

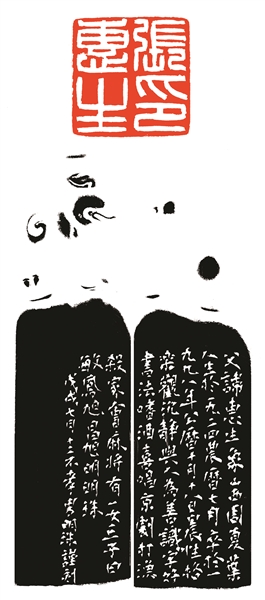

明珠家住在村子中心的一个叫“上屋”的大道地旁边,老瓦屋靠着连绵后山,屋外菜地边筑一黄泥小屋,上世纪六七十年代,村里家家有茅草屋,用来圈养牲畜或堆放杂物等。本地黄泥屋少见,当时引起我的好奇,但也不知所以然。这黄泥小屋及菜园对童年的明珠来说应该印象深刻,所以他视其为记忆中的“百草园”。

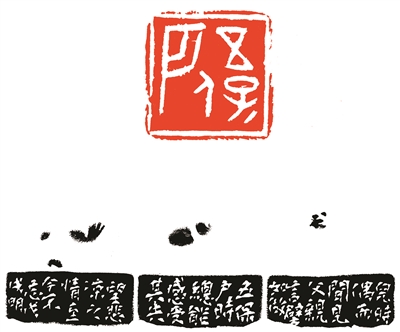

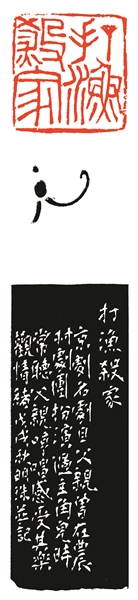

明珠小时勤于读书的缘由大概受他父亲的言传身教,但他也是生性爱玩的人,身边常聚了一群孩子,俨然是一位孩子王。有一年暑假,他带着我和其他几个男孩,到村前大长溪抲鳗鱼,鳗鱼滑溜溜,根本抓不住,他教我们采了一捆有麻醉作用的叫“雷公藤”的药草,用卵石捣碎后扔在浅浅的溪水中,下游筑一道石坎,防止药草流失。不多时,一条半斤多重溪鳗竟然真的浮上水面,由此我对他佩服之至。

他在书中所罗列的“西隅庙”“里埠岙”“祠堂山”“燕灯山”等,也是我青少年时代的生活舞台,我们有相当多的生命时空曾经交汇在一起,因此读来犹觉亲近,亲切,如同远行的光阴走了一段回程。

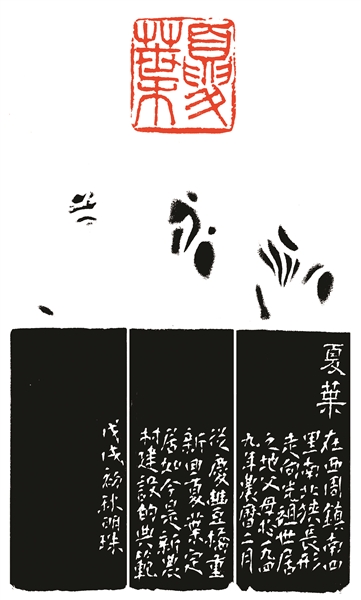

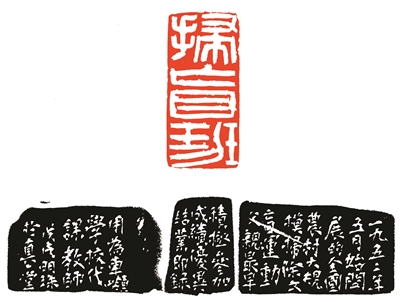

古人说,一方水土养一方人,因为纯朴的乡风和敦厚的家风,让长大离乡后的明珠牢记故土的亲情乡情,和诸多珍贵物事,虽然书法篆刻是一门相对高雅的艺术,但明珠对于乡村的一份眷念,始终铭记在心,他似乎放下了艺术上的“姿态”,以父亲为轴心,将童年生活的“印迹”作为故事半径,或详述或勾勒,还原时间走过的父爱情怀和山水美景。这当中有些时代变迁和社会底层风貌也一并呈现在我们面前,像“扫盲班”“看塘护林”等,虽然都一去不复返,但父辈们走过的艰辛历程,依然是我们灵魂深处的一枚镜子,它清晰地反观我们于今的面目,记住初心,何尚不是看清未来的长途!(张利良)