本报讯 (记者 董蒙蒙 楼李武) 近日,一批由爱国华侨邵胜华捐赠的珍贵老物件——新中国第一批渔业机械在中国海洋渔文化馆安家落户。这些锈迹中透着历史光泽的设备,不仅承载着海外游子的赤子之心,更是改革开放后中国渔业与个体经济腾飞的重要见证。

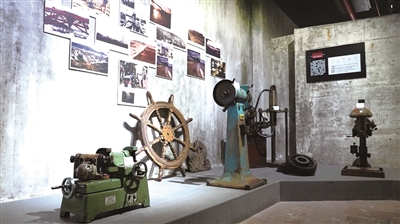

这批上世纪70年代末至80年代初生产的渔机,包括手摇钻机、喷灯、台钻、轮砂机、大小压机等设备。

上世纪八十年代末,钢制渔船逐步替代木制渔船,柴油机功率升级的需求激增,而石浦缺乏维修齿轮箱的专业设备,当地船东每次维修、改装必须前往杭州等特约维修站,价格昂贵,费时费力。面对市场需求,出生在世代生产铜锡制品的家庭,打小又在石浦港畔摸着渔机长大的邵胜华把握住了机遇,从象山船厂的第一代技术工人,转型成为首批从事渔机维修的个体工商户。1987年,邵胜华创办了“石浦兴华机械修理部”。

作为海上中转站的石浦,当时上门来求助的客户络绎不绝。邵胜华参考大量专业压机,利用多年来的专业知识,打造了一台专门用于维修或改装离合器齿轮的大型压机,帮助渔民摆脱依赖“外援”的困境,进一步提高渔业生产效率。这也是石浦镇第一台专门用于维修齿轮箱的大型压机。邵胜华告诉记者:“对渔民来说,时间是最宝贵的,这台大型压机解决了当时很多的实际问题,实现了随到随修。”

邵胜华捐赠的这些“铁疙瘩”正是当年"渔业机械化"运动的代表,也见证了中国渔机工业从仿制到创新的转折,使单船捕捞效率提升数倍。

最近十几年,邵胜华跟着儿女侨居海外,如今已经83岁的他,有了落叶归根的打算。将珍藏几十年的渔机捐出,他希望通过展陈这些设施设备,让更多人了解石浦渔机的发展历程。

目前,这些渔机已由中国渔文化博物馆完成了清洗、除锈、保养等措施,正式入驻馆内向游客展出(如图)。它们如同沉默的讲述者,将那个鱼满舱、网如云的黄金时代,以及新中国第一代技术工作者与渔港经济发展相连的故事,传递给每一位参观者。