通讯员 谢良宏 文/摄

初春时节,我们一行驱车百余公里来到宁海长街,与伍山海滨石窟来了一次近距离的接触。

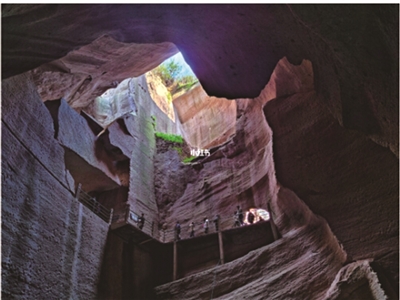

风与鸟兽将种子带入洞窟,野生花树藤萝援壁凌空,风姿各异。800多个形态迥异的洞窟,有形如巨钟顶如覆锅,四壁如桶;有形如古代军旅帐幕,长崖峭壁,洞窟上下相叠,左右相通,洞洞相连,洞洞生奇,曲折回环,幽深莫测。追溯从隋唐以来,大自然与古代的工匠相互创造了令人难以想像的神奇世界。这一神奇也是目前国内沿海保存最为丰富完整、典型的古代采石矿业遗迹。

那天当我们步入起伏平整的石窟台阶时,看到了排水槽,软桥、硬桥,石横梁,凿铮针,裁料与古代石匠留下的文字遗址。这些遗址都清晰地反映出当时开采的历历场景和古老的采石工艺,其科学合理巧妙统筹的采石技术,今天看来仍有较高的科学考察价值,令我们一行叹为观止。

据当地史志记载,伍山海滨石窟始采于隋唐,至宋代就达到了较大的商业规模,距今约有1400多年的历史。又据《宁海县光绪志》宋代储国秀《宁海赋》记载:“一十六窟蟠其胸:矿石锢于蛇蟠之丘,工师钻坚而脔分;磨砻磉砌,以供百家之常需;此虽方物之所宜,抑亦他邦之鲜伍。” 而该志《地理志.叙山》又载:“旧采蛇蟠山,嗣后松岙、道士岩亦开宕,迩年开宕处尤多。那时宁海的蛇蟠岛、伍山等十六个石窟群相继开宕,在宋代己形成大规模的商业开采,为周边地区之少有,是宁海当时对外贸易的第一大宗商业产品。自隋唐至元末700年间的和平繁荣发展环境中,伍山采石在宋元时就达到鼎盛时期。明初至嘉靖年间,由于倭患禁海,加上清初至康熙年的海禁迁界,迫使伍山石窟曾两度停止开采。直至明嘉靖和清康熙二十二年后,明清社会繁荣,石材需求量大增,促进了伍山采石业的发展。如宁海长街在明代嘉靖时围筑的青珠塘等八个海塘;清康熙后围海造田一万二千余亩,围筑海塘12个;都进行了大量采石的佐证。鸦片战争后,由于水泥建材在国内的推广与应用,导致石材需求量不断萎缩。”民国初年,伍山的采石工匠徘徊在1000人左右。1956年,伍山成立了石业生产合作社,日产石板180多张,并大多销往上海、舟山、宁波等地。后因建材业的发展,石板销路又一度逐渐走向衰落。2004年,当地政府岀台保护了伍山石窟的矿山遗址,制止对伍山石窟遗址的破坏性开采,使伍山石窟得到了有效的保护。

《宁海县赋》称:“其海则停纳万流,宗长四渎,控直港于稽鄞,引大洋于温福,出乌奇,通鸭绿,睎日本,睇阳谷。”宁海不仅与鄞州、绍兴和温州、福建等地经贸往来密切,还与朝鲜、日本有船队往来。《宋史·日本传》有记载,日本友人付上傅优考证,宋代西岙村的郑仁德、陈仁爽、徐仁满、周文裔等均是宁海与日本间船队的主舵。附近的车岙港畔西岙古村、宋代时船桅林立,街上铁匠铺就达36家之多。宋代西岙的郑仁德送给日僧奝然首部《大藏经》和首尊释迦牟尼佛像去日本,也自此启程。宋代进士西岙人周弁之父周良史死于去日本的航海途中等。

回想明末清初,民族英雄张苍水在东南沿海一带领导抗清武装斗争,义帜纵横20年,曾率军于长街伍山一带,寄宿于道士岩的石塘庵。《宁海县地名志》称:“伍山烟墩岗上有烽火台。下湾塘小山岗上有张苍水驻军遗址。”

我们如今所看到的伍山石窟的岩石,据考证是1.2亿年前茶山破火山喷发形成的含角砾玻屑凝灰岩和火山活动空落相的产物,兼有岩浆熔结和碎屑沉积两种成因,也兼有岩浆岩和沉积岩的两种特性。它密度低、强度高,性能多样;微弱的沉积特征,可开采出较薄的大面积石板;岩石结构均匀,岩体完整,又是建筑用途的优质石材。伍山石窟到处有该岩石良好的连续露头。只是所含角砾和玻屑比例的不同及其所映火山凝灰岩成因上的差别。

在采洞室,我们看到了一块块石板开采的痕迹,都是选择适于开采石板的近水平岩层,其岩面上确定合适的待开凿部位。根据现场的地质状况和岩体的受力状态,确定石板的劈裂方向(即确定开凿洞室的前、后壁面)。一般待开凿的洞室都近似为方形。除后壁面的墙脚外,在长方形洞室的其他三个边墙脚下各开凿一条浅的凹槽,作为待采石板开裂的最终边界。凹槽为贯通的,其宽度约50-100mm,深约30-40mm。然后,在洞室的后壁面下开凿一排小孔(排孔)。排孔一般距后壁面约300mm,其深度即为待采石板的厚度,一般6-8cm。在凹槽和排孔刻凿完成之后,便开始了石板劈裂工作。首先将小锚胀入排朝向劈裂方向一侧的内部,并用铁锤和羊角锤压紧。再将钢钎放入排孔朝向后壁面的孔穴中,并用铁锤敲击钢钎,最终在排孔与后壁面之间形成后劈裂面。然后根据买家所需求的石板尺寸,在作业面上顺着石板的劈裂方向画上直的线痕,在此线痕上刻凿补孔。工人根据待采岩石的性质及其受力状况(如地应力大小)、地质条件(如是否含有隐节理)等确定两补孔的间距。一般靠近排孔时较短(约20-30cm),而远离排孔、靠近前壁面时则较长(可达1米,甚至数米)。补孔刻凿完毕之后,便清理废渣,准备裂板。将大锚胀放入补孔中,并用羊角锤敲击使之挤紧。利用铁撑将后壁面及后壁面与排孔之间的作业面之间固定住,用铁锤逐一敲击放入排孔中朝向劈裂方向孔穴的小锚胀,孔前和孔间边形成了平行于作业面的劈裂面。劈裂面向前扩展直至补孔处。然后,将铁锤换作羊角锤敲击补孔中的大锚胀,使劈裂面继续向前扩展直至下一个补孔。用羊角锤敲击下一个补孔中锚胀直至劈裂面扩展至另一个补孔。按照上述方式重复做,该层石板才被整体劈裂下来,可见工艺之细致,乃是巧夺天工。

作为浙东沿海的古代采石遗迹,伍山海滨石窟的珍稀性在于伍山海滨石窟的矿业遗迹,仍有很高的观赏价值。其藤树水景、雄奇变化和海洋风情,无处不在充满着生命与灵动,实为国内乃至世界所罕见。

宏阔如宫殿,玲珑如斗室;窟顶天窗,斜开旁出、忽明忽暗;洞之组合多姿多态,左右相通,上下相叠,洞洞相连,缀为迷宫。洞内树木丛生,碧潭瀑布,水景秀美。

今天,我们所见到的伍山海滨石窟的范围是东临岳井洋,西接车岙港、南面三门湾,三面环海。山间洞内,随处可以观赏海洋、岛屿和港湾的风景。现存的大量凿铮针、裁料、古代岩壁文字、排水槽、软桥、硬桥、台阶和横梁等矿业遗迹,清晰地反映了其保存完好的当时开采的场景和古老的采石工艺,对研究人类石材开采历史, 的确具有重要的历史意义。象这样在保护山体外形和植被不被破坏,采用自上斜下采石的洞挖技术,统筹和环保地解决了不同石材的开采工艺、运输交通、排水通风,工作面避雨遮阴和施工用房等施工组织设计问题。跨度和挖深均达数十米的硐体结构,保持千年不垮塌,其巧妙的结构和力学原理,已成为当代建筑科学界的一项重要研究课题。

现在的伍山海滨石窟其核心面积为2.32平方公里,由14个硐窟群组成,己列入第二批国家矿山公园资格名单。2013年8月,经验收同意,伍山海滨石窟国家矿山公园正式揭牌开园,成为国家4A级旅游风景名胜区。