总体规划:现代化象山崛起的重要指引

上世纪80年代以来,我县经历了从城市总体规划到县域总规的规划体系完善过程,历轮总体规划在象山城乡发展中起到全局性、综合性和战略性的指导作用,成为现代化象山崛起的重要指引。

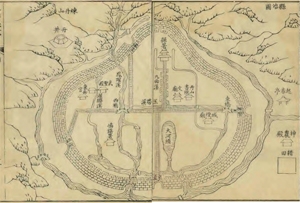

最初的《象山县丹城镇总体规划(1984-2000年)》,确定将丹城打造成以食品加工业和轻纺工业为主导工业,其他地方性工业配套发展的全县政治、经济、文化中心,奠定城市发展格局。90年代的三轮城市总体规划修编,最终确定将丹城打造为象山县的政治、经济、文化和服务中心,二三产业并举的宁波市副中心滨海城市。《象山县城市总体规划(2001-2020年)》确定城市性质是以海洋经济、旅游为主体的宁波南部副中心城市、生态型滨海城市,确立了城市化进程的目标。《象山县域总体规划(2005-2020年)》确定县域发展定位为国家海洋文化与生态保护区、浙江省海洋经济示范区、宁波南部滨海特色新区,确定将中心城区打造为长三角生态型滨海休闲城市、宁波南部中心城市和海洋生态宜居城市。

经过30多年的规划建设,我县城市框架不断拉大、基础配套设施不断完善、城乡建设品质不断提升,同时县域空间结构、县域发展格局、区域性重大基础设施布局等也发生了较大变化,县域发展面临新一轮的机遇和挑战。随着宁波城市发展战略规划2049年和新一轮城市总体规划编制研究工作的正式启动,为长远谋划象山未来发展,加快象山融入宁波“名城名都”及宁波都市区建设,提升象山县域竞争力和影响力,将象山建设成宁波现代化滨海城区,县域总规编制工作亟需启动。

县域总规编制:长远谋划象山未来发展

2015年4月,我县召开县域总规实施评估启动会,对上轮县域总规中城乡发展、产业布局、综合交通、风景旅游、生态环境及城市性质、城市规模、城市空间等内容的实施绩效进行全面评估。上轮总规经过10年的实施,有效促进了我县经济社会发展、城乡统筹进步,同时在实施过程中也出现许多发展问题,在新时期、新常态、新背景下,难以适应象山既有发展格局和未来发展需求。2017年3月,我县正式启动《象山县域总体规划(2018-2040年)》编制工作。

在规划编制过程中,我县立足战略趋势,明确象山坐标,突出以人为本,彰显品质特色,注重市县联动、部门协调,坚持政府组织、专家领衔、公众参与,搭建开放式的研究平台,全方位听取不同利益群体建议,促进公众参与和规划编制的深度融合,争取决策的最大公约数。

县委书记叶剑鸣高度重视县域总规编制工作,多次听取工作汇报,并就县域整体定位、发展方向及近期建设重点等内容作出重要指示。县委副书记、县长黄焕利主持召开县域总规编制工作动员会,多次听取工作汇报,要求总规编制工作立足实际、深入谋划、科学定位。周坚栋副县长多次召开座谈会和县域总规编制领导小组工作会议,督促编制工作。县规划管理中心联合部门、镇乡街道及产业平台通过现场走访踏勘、基础资料收集和座谈会等方式开展编制工作专题调研,开展“畅想象山2040,由你来规划”问卷调查活动和“我心中未来的家乡”征文活动,并召开人大代表、党代表、政协委员和老干部等各层面的座谈会,广泛征求公众意见。邀请省内外专家召开县域总规纲要研讨会,召开省市县主要部门技术对接会,充分听取专家和部门意见。县委常委会、县人大常委会专题主任会议和县政协主席专题会议也对县域总规纲要进行专题审议并予以充分肯定。

2017年9月12日,省住建厅组织召开县域总规纲要审查会议,与会专家组认为规划纲要整体框架清晰,基础资料详实,指导思想明确,功能定位契合象山发展实际,符合国家、省市相关规范要求,通过了我县县域总规纲要审查。

县域总规纲要核心:打造宁波现代化滨海城区

县域总规纲要(以下简称纲要)作为县域总规的核心,涵盖县域发展目标定位、发展战略、县域空间结构、城市性质、城市空间、综合交通、旅游规划、生态环境及基础设施等重要内容。

纲要提出县域总规规划期限近期为2018—2025年,远期为2026—2040年,远景展望到2040以后。规划范围为我县行政辖区内的全部空间,涵盖陆域和海域。县域发展目标定位为建设经济实力强、特色功能强及生态美、生活美的“两强两美”宁波现代化滨海城区,主要职能为国家全域旅游示范区、国家海洋经济示范区、国家生态文明建设示范区、浙江省大湾区和大花园建设示范区、宁波“一带一路”综合试验区重要分区。中心城区城市性质为滨海花园城市,城市职能为长三角滨海休闲度假目的地、浙江省海洋文化集聚高地、宁波滨海城区政治经济文化中心、全县旅游集散与服务中心。

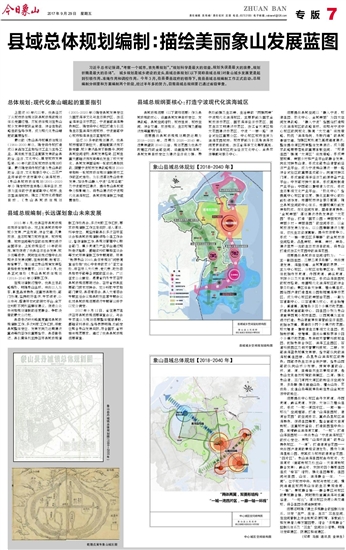

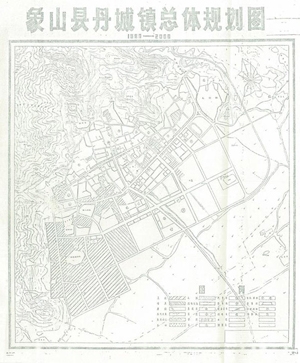

纲要提出县域空间以“融入宁波、环港组团、极化中心、全域美丽”为四大空间发展战略。“融入宁波”指围绕打造现代化滨海城区的战略目标,实现与宁波中心城区的同城化,强调“大交通”实施策略,构筑“滨海导向、外联内通”的县域骨架交通,加强区域轨道及高速通道建设,整体提升湾区两岸整体发展层级,成为国家战略要素落地的重要承载空间。“环港组团”强调“大湾区”实施策略,形成美丽城镇、美丽乡村和产业平台的融合发展。向北对接象山港,形成北部象山港智能经济产业平台,成为宁波梅山建设一带一路综合试验区的重要组成部分;向南对接三门湾,形成南部海洋经济及能源装备产业平台;中东部对接大目洋,形成高新制造产业平台;中西部以蟹钳港为依托,形成生态影视文化产业平台。“极化中心”指提高中心城区首位度,强化主副中心的功能引领作用,完善城市综合服务配套。确立县域空间的中心体系,完善城镇功能发展和构成,优化空间布局,塑造港湾特色。“全域美丽”谋划建设绿色发展的“大花园”平台,打造“国家公园+美丽城市+美丽乡村+美丽田园”的空间形态。以全域旅游发展为龙头,以公园集群建设为载体,依托生态资源禀赋,提升旅游竞争力,形成“一轴一带五区多集群”的全域旅游空间格局,凸显美城、美镇、美村、美岛,建设世界一流的生态旅游目的地,将象山打造成浙江大花园中的滨海花园。

纲要提出县域总体空间结构为:“一主一副四组团、二带二湾多岛群”,突出拥港发展、海陆统筹、全域覆盖的思想。一主为中心城区,分城区体和景区体,城区体包括丹东街道、丹西街道、爵溪街道、东陈乡以及大目湾新区,形成山海田园城的城市格局,完善现代化滨海城区的综合服务功能;景区体由大徐镇、墙头镇组成,围绕西沪港打造湿地公园和斑斓海岸示范区,成为中心城区的美丽后花园。一副为石浦副中心,以石浦镇为核心,包含晓塘乡、鹤浦镇、高塘岛乡三个乡镇行政范围,打造县域南部副中心。四组团分别为象山港南岸西周小城市组团,以西周镇为主体进行打造;象山港南岸贤庠智能经济组团,包括涂茨镇、黄避岙乡两个乡镇行政范围;环大塘港-蟹钳港生态影视文化组团,包括新桥镇、定塘镇、泗洲头镇和茅洋乡四个乡镇行政范围;象保航天智慧科技城组团,包括象保合作区、滨海工业园区、石浦科技园区及航天智慧科技城。二带:东部滨海蓝色城镇发展带,指东部纵向的滨海城镇组团带,凸显象山滨海城区的特色;西部绿色生态综合保护带,指象山西部的纵向山林分布带,拥有丰富的山、林、湖、湾、田等自然生态景观资源,是象山优良自然环境的保障区。二湾:强化象山港、三门湾两大湾区的新经济空间作用。多岛群:强化南韭山岛、檀头山岛、花岙岛、北渔山岛等离岸岛屿在象山全域旅游中的地位。

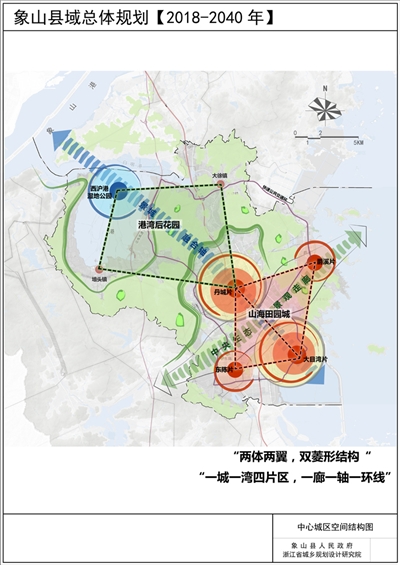

纲要提出中心城区由丹东街道、丹西街道、爵溪街道、东陈、大徐以及墙头组成,形成“一城一湾四片区,一廊一轴一环线”空间框架,打造“山海田园城、港湾后花园”的空间形态,重点凸显城区滨海特色,促进组团集聚,整合南部大目湾新城,注重城市留白、打造田园型中央公园,做精爵溪滨海湾文章。“一城”:打造山海田园城——突出象山“宁波滨海城区”的核心定位,展现“山海林田湖”的象山特色城区。“一湾”:打造港湾后花园——突出西沪港湾的景观资源优势,提升为滨海湿地公园,使其成为城市的港湾后花园。“四片区”:象山滨海田园城由丹城片、大目湾片(南部新城及松兰山-大目湾新城融合发展)、爵溪片、东陈片四个集聚组团组成“钻石”结构,强化组团集聚,组团间与田园、山体、滨海融合一体。“一廊”:位于城市中央,新城与老城之间,横向连通主城两侧山体的生态景观走廊。“一轴”:景城融合轴——融合景区与城区的景城融合轴,同时联动南翼滨海与北翼临港。“一环线”:谋划城区快速公共交通环,将各组团快速连接起来。

纲要还明确了建立多规融合的控制线体系,划定“生产、生活、生态”三生空间。在空间管制上综合地域资源环境、承载能力和发展潜力等方面因素,结合“多规融合”控制线体系及“三生”空间划分结果,明确划定禁建区、限建区和适建区。

(记者 马振 通讯员 金林生)